习近平总书记指出:“伟大长征精神,作为中国共产党人红色基因和精神族谱的重要组成部分,已经深深融入中华民族的血脉和灵魂,成为社会主义核心价值观的丰富滋养,成为鼓舞和激励中国人民不断攻坚克难的强大精神动力。”在遵义会议召开90周年这一重要历史节点,今日华人出版社组织粤港青少年踏上红色热土,开展为期五天四夜的长征历史研学之旅。研学团成员包括17位6至19岁的青少年。

此次研学之旅既是一次跨越时空的对话,更是一场铸魂育人的实践——让新时代青少年在追寻先辈足迹中感悟信仰力量,在触摸历史温度中传承红色基因,真正理解“从哪里来,向何处去”的时代命题。

寻访伟大转折地 赓续红色血脉

8月8日,研学首日,研学团一行怀着崇敬之心走进遵义会议纪念馆。入口处,一面镌刻着毛泽东《七律·长征》的影壁墙巍然矗立,诗句豪迈激昂——“红军不怕远征难,万水千山只等闲”。大家在此驻足凝望,并在诗墙前拍下研学之旅的第一张合影,正式开启“粤港青少年遵义长征历史研学之旅”。这一刻,革命先辈的豪情壮志穿越时空,激励着新时代青少年儿童铭记历史、勇毅前行。

步入会址核心区,一座典型的黔北民居映入眼帘——歇山式屋顶、青瓦覆盖,古朴而庄重。二楼东侧尽头,那间不足30平方米的会议室,承载着决定中国革命命运的关键时刻,使中国共产党在生死存亡之际迎来伟大转折。青少年们屏息凝视着复原场景中的煤油灯、旧桌椅,仿佛能触摸到历史的温度。

来到遵义会议陈列馆,在沉浸式多媒体展厅,动态沙盘演示了会议前后红军战略路线的鲜明对比:从被动突围到主动出击,从危机重重到柳暗花明。在专业讲解员的引导下,研学团通过多媒体、历史影像资料、互动地图等现代化展陈手段,系统了解了遵义会议前后红军面临的严峻形势和会议的重大历史意义。这堂行走的思政课,让抽象的历史变得可触可感。当理论照进现实,当文字化为实景,红色基因便悄然融入青春血脉。

“星火耀征程·青春逐梦”主题晚会:让长征精神在新时代少年心中闪耀

夜幕降临,一场由研学团孩子们自编自导的“星火耀征程·青春逐梦”主题晚会在遵义宾馆的大礼堂热烈上演。这场晚会不仅是日间研学成果的生动展示,更是一场跨越时空的红色精神对话,让长征精神在新时代青少年的心中生根发芽。

晚会在17位青少年儿童铿锵有力的诗朗诵《遵义会议放光辉》中拉开序幕。孩子们以饱满的情感,将白天在会址感受到的震撼转化为铿锵的诗句:“遵义会议放光辉,全党全军齐欢庆。万众欢呼毛主席,马列路线指航程……”两位少年主持人以青春视角解读长征精神,串联起整场晚会。独唱、舞蹈、经典故事演绎、长笛演奏……节目精彩纷呈,孩子们用艺术语言诠释着对红色精神的理解。台下的观众报以阵阵热烈掌声,他们也被这份赤子之心感染,深情演绎了诗歌朗诵《永远的长征》和红色故事《半条被子》,两代人共同完成了一场别开生面的红色传承。

晚会高潮迭起,最终在全体合唱《十送红军》《三大纪律八项注意》中落下帷幕。熟悉的旋律响起,台上台下齐声高歌,革命情怀在歌声中激荡。

今日华人出版社社长、华人国际传媒集团主席汪建华女士深受感动,她在致辞中动情地说:“今晚,我在孩子们身上看到了红色基因的鲜活传承。正如习近平总书记强调的,少年强则国强。你们既是第一个百年奋斗目标的见证者,更是第二个百年奋斗目标的主力军。这场晚会让我坚信,长征精神必将代代相传!”为勉励少年们继续传承红色精神,汪建华女士为17位孩子每人赠送了《长征》书籍、纪念品和“粤港青少年遵义长征历史研学结业证书”。这份特别的礼物,承载着对新时代传承者的殷切期望。

雄关铸魂:在娄山关感悟长征精神的时代力量

8月9日上午,研学团奔赴巍巍娄山关。当双脚真切地踏在这座“雄关漫道真如铁”的隘口时,毛泽东《忆秦娥·娄山关》的壮丽词句顿时有了生命。这座见证过无数金戈铁马的千年雄关,因1935年红军的浴血奋战而永载史册。

在娄山关红军战斗纪念碑前,研学团举行了庄严肃穆的缅怀仪式。这座由两根刺刀状巨柱构成的纪念碑,既是红军战士“踏破雄关”的英姿写照,更是革命精神刺破苍穹的永恒象征。全体成员面向纪念碑列队肃立,向长眠于此的英烈敬献花篮。这一刻,历史的厚重与青少年的责任在静默中完成交接。

之后,研学团沿着当年战斗的足迹,来到了长空桥。踏上97米长的长空桥,铁索木板在脚下微微颤动,恰似当年红军“马蹄声碎”的回响。行走其上,如穿越时空隧道:东望大尖山,西瞰小尖山,苍山如海的壮阔画卷中,仿佛可见残阳如血处,那些化作青松翠柏的英魂仍在守护着这片热土。

时光更迭,如今娄山关虽已硝烟不再,但红军战斗过的战壕、留下的弹坑仍诉说着那段烽火岁月,“而今迈步从头越”不仅是红军转危为安的真实写照,更是每个时代奋斗者的精神密码,至今仍在山间回响,激励着一代又一代人。

赤水河畔的红色传承:追寻四渡赤水的精神足迹

下午,研学团来到茅台镇,赤水河的涛声仿佛在诉说着那段惊心动魄的历史。站在红军第三次渡过赤水河的主要渡口,凝视着奔流不息的河水,青少年们的思绪被拉回到1935年的春天。红军桥横卧在两山之间,每一块木板都似乎留有红军的足迹。“当时红军就是从这里巧妙迂回,甩开了数十万敌军的围追堵截。”讲解员的话语让孩子们恍然大悟,原来书上“四渡赤水”的神来之笔,就发生在这片他们脚下的土地。

8月10日上午,研学团来到茅台酒厂对外开放的生产车间参观,大家被眼前复杂的工艺流程所震撼。“茅台酒需要经过30道工序、165个工艺环节。”讲解员的解说让大家明白,工匠精神与红军精神何其相似——都需要百折不挠的坚持。少年们安静有序地随着解说观察每个细节,这种专注正是对红色精神最好的致敬。

参观完茅台酒厂,研学团再次启程,来到了赤水河畔的土城古镇。土城古镇,也是红军停留驻足、休养的地方。在土城古镇,处处可见“红军驻地”的标识。穿过青石板路,研学团来到四渡赤水纪念馆。

中央大厅内,毛泽东、朱德、周恩来等领导人的雕塑栩栩如生,背后巨幅浮雕再现了红军四渡赤水的壮阔场景。动态演示地图前,青少年们屏息凝神,看着代表红军的箭头在赤水河两岸巧妙迂回。“四渡赤水战役是世界战争史上以弱胜强、变被动为主动的运动战典范。”讲解员的话让他们由衷赞叹,“三万红军靠智慧和勇气,突破了四十万敌军的包围,实现战略转移伟大胜利的历史画面,诠释了毛泽东军事生涯的得意之笔。”

下午的“重走长征路”体验活动将研学活动推向高潮。换上红军装的青少年儿童们瞬间变得庄重起来。在摇晃的土城吊桥上,湍急的赤水河在脚下奔流。汗水浸透了蓝色的红军装,但每个人的眼神都更加坚定。这趟“重走长征路”体验活动让历史照进现实,让精神滋养成长,在这片被英雄鲜血浸染的土地上,红色的火种已深深植根于这些少年们的心中。

从历史抉择到乡村振兴:一堂行走的思政课

8月11日的研学行程,为研学团铺展了一幅贯通历史与现实的壮阔画卷。上午,研学团来到苟坝村参观苟坝会议会址——这个见证“真理之光”的革命圣地。研学团在“红军马灯馆”看到存放着的复制的马灯,当年苟坝会议召开期间,这盏小小马灯,陪伴着毛泽东同志,照亮了红军胜利前行的航程。而当研学团踏上那条著名的“毛泽东小道”时,仿佛穿越时空回到了1935年3月那个决定红军命运的关键之夜。

在苟坝会议会址,研学团众人坐在长廊的两侧,一堂特殊的“坚持真理,敢于担当”微党课在这里展开,青少年们都认真聆听讲解员生动还原毛泽东同志深夜提灯赶往周恩来同志驻地的历史场景。“当时会议已经表决通过作战计划,但毛主席凭借过人胆识坚持己见,正是这种‘坚持真理、不计得失’的担当,避免了红军可能遭受的重大损失。”大家在讲解员的解说中体会到“真理有时掌握在少数人手中”的深刻内涵。

中午时分,研学团来到花茂村,沿着习近平总书记的考察足迹,开启了一场乡村振兴的生动实践课。这个曾经被称为“荒茅田”的贫困村,如今已成为“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的美丽乡村示范点。

在“花茂人家”,古法造纸技艺令青少年们赞叹不已。在与“花茂人家”相邻的“红色之家”农家乐门前,大家驻足凝视那张习近平总书记与村民们亲切交谈的照片。笑脸墙上,村民们灿烂的笑容诉说着生活的巨变。“2015年总书记就是在这里和乡亲们算增收账。”讲解员指着小院里的石凳说,大家纷纷在同一个位置拍照留念,记录下这堂生动的“民生课”。在陶艺一条街的陶艺馆内,青少年们看到了红色文化与非遗传承有机结合。红色基因不仅存在于历史中,更在乡村振兴的实践中焕发新生。

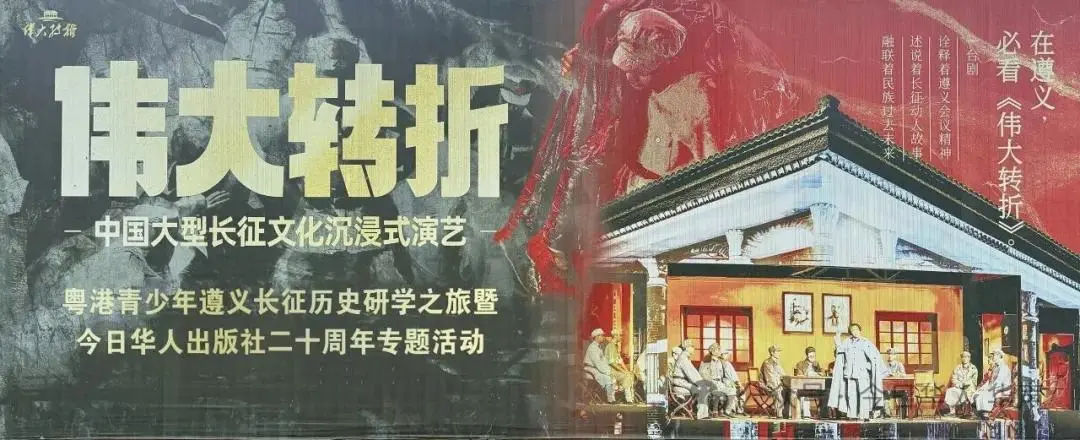

舞台上的红色传承:《伟大转折》带来的心灵震撼

8月11日下午,当研学团再次回到遵义这座转折之城时,一场特殊的红色教育正在等待着他们。大型舞台剧《伟大转折》以震撼人心的艺术形式,为研学团呈现了一堂生动而深刻的党史教育课。

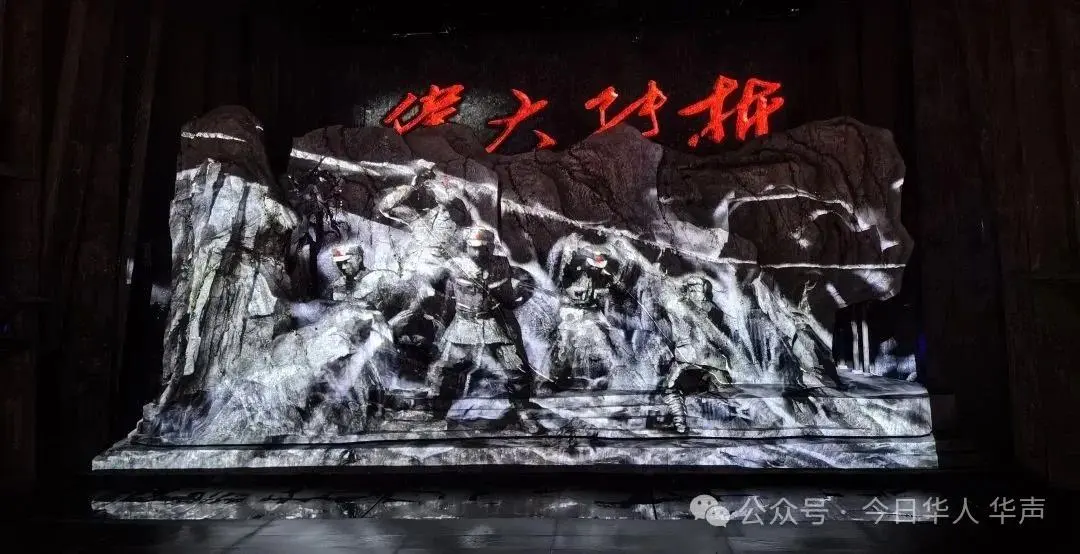

舞台剧以中央红军血战湘江后转兵贵州、召开遵义会议为主线,以普通红军战士、军医“小华佗”的命运为辅线,生动再现了“大转折”“娄山激战”“四渡赤水”等动人心魄的历史事件。当看到红军战士要剪开自己唯一御寒的被子去制作包扎带时,大家真切感受到红军在缺医少药条件下的坚韧;当重现娄山关激战时,舞台上战士们前赴后继的身影与研学团前日实地探访的战壕遗址在孩子们脑海中重叠;当演绎四渡赤水时,那些在纪念馆里的看到的作战地图突然变得鲜活起来。现代声光电技术与传统舞台艺术的完美结合,让历史变得如此鲜活可感,这种多感官的沉浸体验,让每个人都身临其境,使书本上的历史事件变成了可感可知的精神洗礼。

演出结束,掌声雷动,研学团里许多孩子眼中噙着泪水,久久不愿离场,他们被红军战士坚定的信念和顽强的斗志深深震撼。当灯光亮起,留在青少年心中的不仅是精彩的演出,更是一份沉甸甸的精神传承。这堂特殊的艺术思政课,让红色基因在感动中悄然植入少年心田,为整个研学之旅画上了圆满的句点。

红色基因代代相传:长征研学的精神回响

随着高铁缓缓启动,为期五天四夜的红色研学之旅圆满落幕。车厢里,少年们依然沉浸在难忘的回忆中:遵义会议会址那盏照亮中国革命前程的马灯,娄山关隘口如血残阳下的巍峨丰碑,赤水河畔红军战士巧渡天险的智慧足迹,苟坝村那盏见证真理之光的小马灯,还有花茂村乡亲们幸福洋溢的笑脸墙……这一幕幕鲜活的画面,让长征这部“最壮丽的史诗”在新时代青少年心中激荡起持久回响。

正如习近平总书记强调:“革命传统资源是我们党的宝贵精神财富,每一个红色旅游景点都是一个常学常新的生动课堂,蕴含着丰富的政治智慧和道德滋养。”这次研学之旅正是这样一堂行走的思政课:在遵义会议会址,青少年触摸到了“实事求是”的思想光芒;在娄山关战斗遗址,他们读懂了“雄关漫道真如铁”的奋斗意志;在四渡赤水纪念馆,他们领悟了“而今迈步从头越”的战略智慧;在苟坝会议旧址,那盏见证真理的马灯让他们懂得了“坚持真理、修正错误”的政治勇气;在花茂村的田间地头,乡村振兴的生动实践让他们看到了红色基因的时代传承;在《伟大转折》的舞台上,他们感受到了“为有牺牲多壮志”的革命豪情。

“每一代人有每一代人的长征路。”站在新的历史方位回望这段研学旅程,不仅串起了历史的轨迹,更勾勒出精神的传承,他们完成的不仅是一次知识的积累,更是一场精神的洗礼。正如毛泽东同志在《忆秦娥·娄山关》中所昭示的:“雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。”新时代的长征路上,红色基因必将通过这样的传承焕发新的时代光芒,这条精神传承之路将永远延伸。相信这次研学播下的红色种子,必将在青少年们心中生根发芽,激励他们在实现中华民族伟大复兴的新征程上,书写属于新时代的壮丽篇章。